發(fā)布時間:2024-09-09 來源:《農(nóng)藥科學與管理》2024年第8期 作者:作者:宋俊華,葉貴標 瀏覽次數(shù):9204

《農(nóng)藥科學與管理》2024年第8期

2024-09-09

![]() 9204

9204

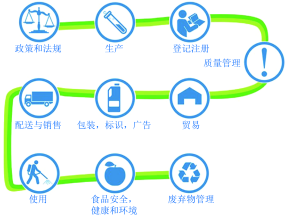

聯(lián)合國糧食與農(nóng)業(yè)組織(FAO)和世界衛(wèi)生組織(WHO)倡導(dǎo)通過健全的生命周期管理減少農(nóng)藥使用風險,推薦將有害生物綜合治理(IPM)和病媒生物綜合管理(IVM)作為防治有害生物的首選方法,鼓勵各國農(nóng)藥管理部門執(zhí)行《FAO/WHO國際農(nóng)藥管理行為守則》。產(chǎn)品質(zhì)量控制是農(nóng)藥全生命周期管理中至關(guān)重要的一環(huán),是促進包括微生物農(nóng)藥在內(nèi)的生物農(nóng)藥使用,實現(xiàn)IPM和IVM管理目標的重要基礎(chǔ)。為協(xié)助各國做好微生物農(nóng)藥質(zhì)量管理,在全球范圍內(nèi)協(xié)調(diào)微生物農(nóng)藥產(chǎn)品標準的制定和使用,2024年FAO和WHO首次聯(lián)合發(fā)布第一版《FAO/WHO微生物農(nóng)藥標準制定和使用手冊》(以下簡稱《微生物農(nóng)藥標準手冊》),本文對其進行了系統(tǒng)介紹,供我國農(nóng)藥生產(chǎn)、使用和管理等相關(guān)單位參考。

圖1 FAO農(nóng)藥全生命周期管理

1 背景

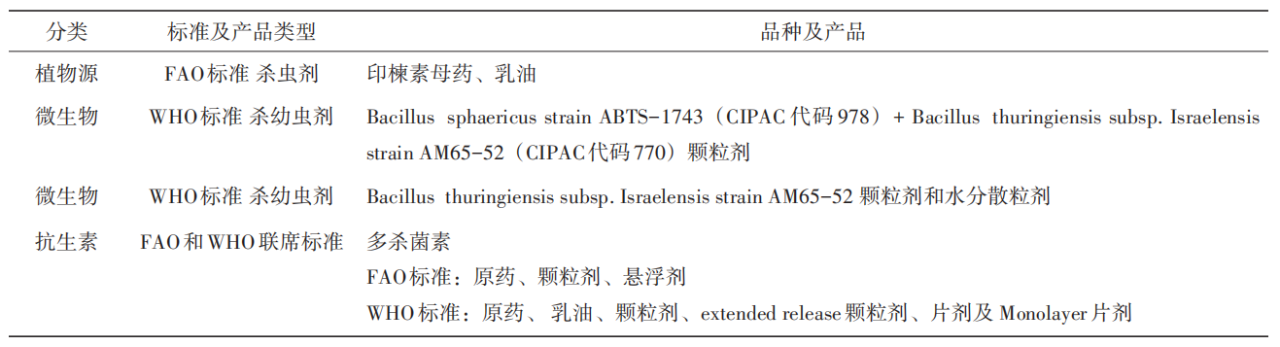

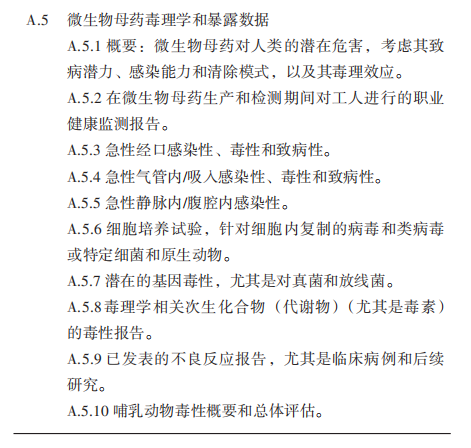

在FAO和WHO 現(xiàn)已發(fā)布的300多種(有效成分計)農(nóng)藥產(chǎn)品標準中,僅含有4種生物農(nóng)藥標準(表1),與其倡導(dǎo)的IPM/IVM管理理念和對生物農(nóng)藥的需求相比都存在很大差距。2017年,在參考《OECD微生物農(nóng)藥國家資料評審報告指南》(經(jīng)濟合作與發(fā)展組織OECD,2006)等OECD相關(guān)生物農(nóng)藥導(dǎo)則的基礎(chǔ)上,FAO和WHO聯(lián)合制定并發(fā)布了《FAO/WHO植保和衛(wèi)生用微生物、植物源和信息素類產(chǎn)品登記指南》。同時考慮到微生物農(nóng)藥與化學農(nóng)藥在有效成分特性及產(chǎn)品質(zhì)量控制領(lǐng)域的巨大差異,將原《FAO/WHO農(nóng)藥產(chǎn)品標準制定和使用手冊》(2016,第一版第3次修訂)(以下簡稱為原《手冊》)分拆為2個部分,分別為2022年發(fā)布的《FAO/WHO化學農(nóng)藥產(chǎn)品標準制定和使用手冊》(第二版)以及2024年發(fā)布的第一版《微生物農(nóng)藥標準手冊》,后者取代原《手冊》中的第9章—微生物農(nóng)藥產(chǎn)品標準。兩部手冊分別針對化學農(nóng)藥和微生物農(nóng)藥標準制定,兩者相互關(guān)聯(lián),在程序等通用章節(jié)方面具有相似性,但在資料要求和判定標準等部分內(nèi)容上存在明顯差異。

2 《微生物農(nóng)藥標準手冊》介紹

2.1 基本情況及特點 《微生物農(nóng)藥標準手冊》將微生物母藥(MPCA)定義為:具有有害生物防控作用的微生物(原生動物、真菌、細菌、病毒或其他顯微鏡級別的自我復(fù)制有機體)及其相關(guān)代謝物。微生物活性成分包含微生物活體和(或)非活體,同時包括細胞增殖(生長)過程中產(chǎn)生的相關(guān)代謝物或毒素以及生長介質(zhì)中產(chǎn)生的、沒有被人為改變過的物質(zhì);微生物農(nóng)藥制劑(MPCP)定義為:含有已登記或擁有使用說明標簽的 MPCA 的產(chǎn)品。上述定義與OECD和FAO/WHO參考指南中的定義一致。

在原《手冊》第9章的基礎(chǔ)上,《微生物農(nóng)藥標準手冊》增加了微生物農(nóng)藥品種,其中明確涵蓋的微生物包括細菌、真菌和病毒,但病毒目前僅重點關(guān)注桿狀病毒(Baculovirus),不包含轉(zhuǎn)基因生物、RNA 干擾技術(shù)類產(chǎn)品和大的生物體(Macro-organism)等。增加了劑型規(guī)范模板,包含母藥在內(nèi)的7種微生物農(nóng)藥劑型,包括母藥(TK)、顆粒劑(GR)、可濕性粉劑(WP)、水分散粒劑(WG)、可分散片劑(WT)、懸浮劑(SC)和種子處理懸浮劑(FS)。另外根據(jù)上述OECD指南和FAO/WHO指南相關(guān)內(nèi)容,結(jié)合標準制定的特點,細化了申請資料要求。

根據(jù)《微生物農(nóng)藥標準手冊》,申請微生物農(nóng)藥FAO/WHO標準,總體呈現(xiàn)以下幾個特點:1.視產(chǎn)品具體情況,可引用公開發(fā)布的信息作為資料要求的一部分,或申請報告豁免;2.不需要制定有效成分CIPAC(國際農(nóng)藥分析協(xié)作委員會)分析方法,可使用實驗室內(nèi)自行驗證或經(jīng)過同行比對(peer validation)驗證過的方法,無需對方法進行大范圍協(xié)同驗證;3.試驗報告不一定由OECD GLP實驗室出具;4.目前尚未開展微生物農(nóng)藥的相同產(chǎn)品認定評審,后期可能會考慮主要針對蘇云金桿菌的母藥等同性認定。

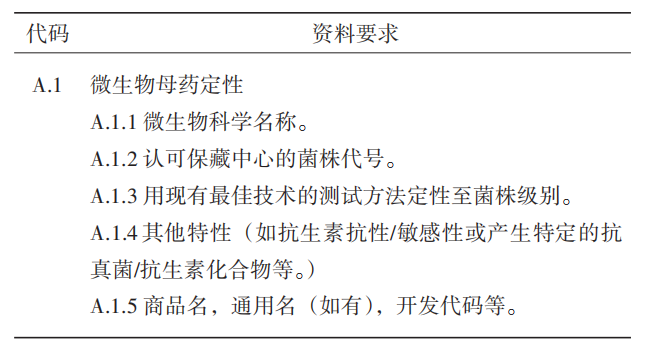

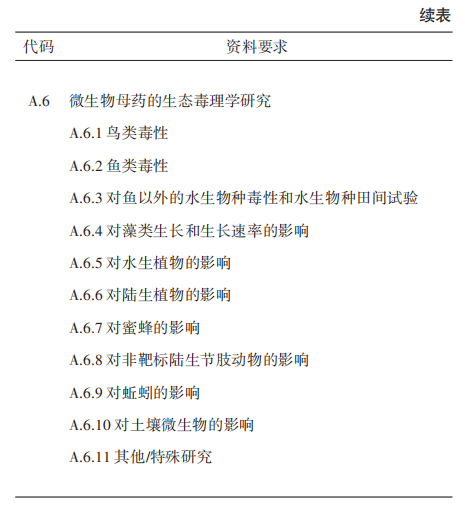

2.2 微生物農(nóng)藥母藥標準申請 對于微生物母藥標準申請,資料要求主要包括以下幾個方面內(nèi)容:微生物定性、母藥及有效成分組成、定量分析方法、生產(chǎn)工藝以及毒理和環(huán)境毒理數(shù)據(jù)等。申請FAO/WHO微生物農(nóng)藥產(chǎn)品標準,微生物有效成分要求定性到菌株級別,并提交國際認可的菌株保存中心的菌株樣品代號,以證明其安全性,同時識別潛在的不良影響。目前全球共有48家國際培養(yǎng)物保藏機構(gòu)(IDA),分布在26個國家或者地區(qū),國內(nèi)有3家獲得布達佩斯條約國際保藏中心資格的菌種保存中心,分別為中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心(CGMCC)、中國典型培養(yǎng)物中心(CCTCC)和廣東省微生物菌種保藏中心(GDMCC)。通常情況下,應(yīng)使用最方便、成熟的微生物分析技術(shù)對微生物有效成分進行明確識別。如需使用更先進的、基于分子識別的鑒別技術(shù),如通過PCR進行DNA擴增以進行后續(xù)測序/雜交等方法進行的基因型鑒定,則必須為基因(或DNA/RNA的一部分)和引物的選擇提供解釋和說明。

微生物母藥中有效成分含量需以g/kg、g/L、菌落形成單位(CFU)、生物效價單位或其他適當?shù)囊詥挝恢亓炕蝮w積計的微生物單位表示,需要注意的是,微生物農(nóng)藥含量應(yīng)以活性微生物而不是總微生物的含量計。除有效成分外,微生物母藥中還可能含有培養(yǎng)基及微生物污染物和次生化合物等,視需要也需提供相關(guān)含量或限量信息。上述信息需提供3~5批次母藥的質(zhì)量控制數(shù)據(jù)(標準全項檢測報告)及儲存穩(wěn)定性數(shù)據(jù)予以佐證,并與生產(chǎn)工藝中反映出的信息一致。

因CIPAC不制定和發(fā)布微生物農(nóng)藥有效成分分析方法,按照《微生物農(nóng)藥標準手冊》的要求,微生物農(nóng)藥母藥及相關(guān)雜質(zhì)的定量方法需進行實驗室內(nèi)確認以及實驗室間的同行驗證,并提交相關(guān)驗證報告和數(shù)據(jù)。

與化學農(nóng)藥不同,微生物農(nóng)藥標準中的相關(guān)雜質(zhì)來源分為以下3類:微生物污染物、化學雜質(zhì)(來自生產(chǎn)過程中)和次生化合物。對于微生物農(nóng)藥中微生物污染物限量的管理,國際社會中普遍認可的準則為《OECD關(guān)于微生物有害生物防治產(chǎn)品中微生物污染物限量的文件》。該文件在廣泛借鑒美國、加拿大、歐盟以及各類國際組織制定的食品和飲用水中微生物限量準則的基礎(chǔ)上,規(guī)定了微生物農(nóng)藥登記管理中需要進行篩查的微生物污染物清單及限量。篩查對象主要包括人類致病菌,并不涵蓋植物致病菌。致病菌依據(jù)其危害主要分為四類,包括嚴重危害、中等危害且有廣泛傳播的潛在性、中等危害且有有限傳播的潛在性和其他需要關(guān)注的致病菌。具體篩查要求視產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制情況做最后確定。與行業(yè)一般推薦采用0.1%的感染繁殖體數(shù)量作為雜菌的限量指標不同,文件對雜菌限量采用了食品和飲用水中的限量值,因微生物在人體和環(huán)境中的運行機制存在很大不同,部分對于微生物農(nóng)藥來說過于嚴格。我國目前還未要求微生物產(chǎn)品登記時進行致病菌的篩查,僅要求檢測廣義的雜菌率指標并提供限值。

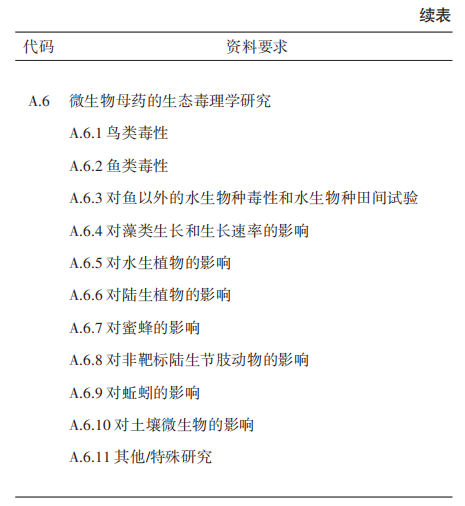

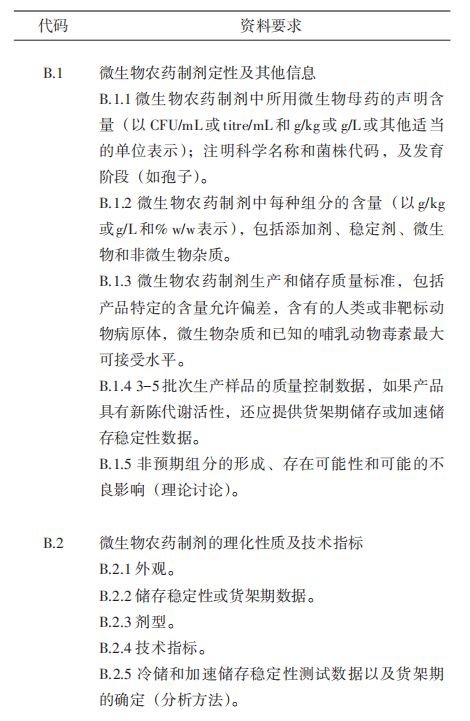

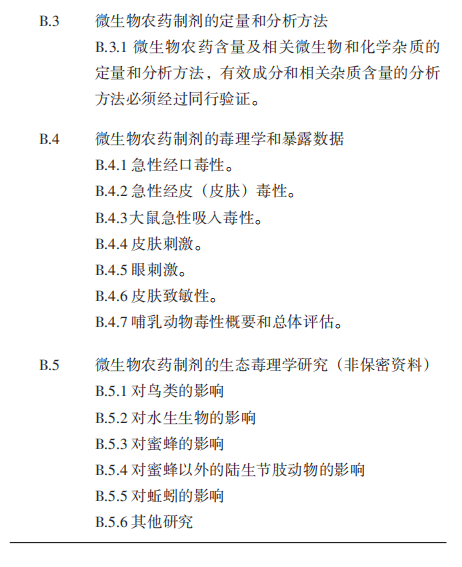

2.3 微生物農(nóng)藥制劑標準申請 傳統(tǒng)化學農(nóng)藥制劑產(chǎn)品申請FAO/WHO產(chǎn)品標準,在所使用的原藥經(jīng)過FAO/WHO評價的前提下,除通用信息外,制劑產(chǎn)品僅需要提供批次全項檢測數(shù)據(jù)即可(緩釋劑型和長效蚊帳等WHO劑型產(chǎn)品除外)。相較之下,微生物農(nóng)藥制劑申請FAO標準需要提供的資料較多,除批次檢測數(shù)據(jù)外,還需提供產(chǎn)品組成、理化性質(zhì)、常儲數(shù)據(jù)以及6項急性毒性數(shù)據(jù)和部分生態(tài)毒理數(shù)據(jù)(如已對微生物農(nóng)藥母藥的危害和暴露進行了評估,對于微生物農(nóng)藥制劑,可減免該部分資料)。

因大多數(shù)微生物對高溫敏感,適用于常規(guī)化學農(nóng)藥的CIPAC MT 46.4熱貯穩(wěn)定性試驗可能不適用于微生物農(nóng)藥,因此《微生物農(nóng)藥標準手冊》要求微生物農(nóng)藥熱儲后僅對相關(guān)理化指標進行檢測,而不檢測有效成分含量。另外,對在低溫貯存時可能影響有效成分含量的固體制劑,也需要進行低溫穩(wěn)定性檢測,以確定溫度對有效成分含量的影響。對于微生物農(nóng)藥制劑標準中的部分質(zhì)量控制指標,依據(jù)產(chǎn)品特性,可考慮制定更加寬松的限量,如自動分散性和懸浮率可允許<60%,濕篩指標可允許>2%等。

3 我國企業(yè)申請FAO/WHO微生物農(nóng)藥標準面臨的機遇及挑戰(zhàn)

在全球各國不斷提高化學農(nóng)藥準入門檻以及消費者對食品和環(huán)境安全日益關(guān)注的大背景下,FAO/WHO等國際組織以及各國農(nóng)藥管理部門均鼓勵包括微生物農(nóng)藥在內(nèi)的生物農(nóng)藥發(fā)展,包括縮短登記評審時間和降低評審費用等。從FAO/WHO首家產(chǎn)品標準角度,與化學農(nóng)藥相比,申請微生物農(nóng)藥標準所需報告無嚴格GLP要求,費用遠低于化學農(nóng)藥;有效成分分析方法也無需為CIPAC方法,且在合理解釋的前提下,可提供大量查閱資料用于代替試驗報告,為我國企業(yè)申請制定FAO/WHO微生物農(nóng)藥標準創(chuàng)造了良好的外部條件。另外,中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《到2025年化學農(nóng)藥減量化行動方案》以及《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,旨在實施病蟲害綠色防控和農(nóng)藥減量增效行動,在降低化學農(nóng)藥使用的同時,鼓勵促進生物農(nóng)藥使用,對生物農(nóng)藥登記實施“綠色通道”政策,而且我國是除了美國以外生物農(nóng)藥登記品種最為豐富的國家,已登記生物農(nóng)藥有效成分152個、產(chǎn)品2 000余個,生物農(nóng)藥特別是微生物農(nóng)藥管理制度相對規(guī)范,已發(fā)布微生物農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)標準50多項,微生物農(nóng)藥的毒理學試驗準則5項、微生物農(nóng)藥環(huán)境安全試驗類準則9項以及部分微生物農(nóng)藥生產(chǎn)規(guī)程類標準,以上為我國企業(yè)申請制定FAO/WHO微生物農(nóng)藥標準提供了堅實的政策和技術(shù)支持。

盡管如此,中國企業(yè)申請制定FAO/WHO微生物農(nóng)藥標準仍存在諸多挑戰(zhàn)。首先,現(xiàn)行OECD和CIPAC等部分國際通行配套試驗準則并不完全適用于微生物農(nóng)藥,微生物農(nóng)藥各項管理及試驗準則均有待制定或規(guī)范。如因OECD皮膚致敏性導(dǎo)則適用性的問題,歐盟默認所有微生物農(nóng)藥均為皮膚致敏性物質(zhì),除非另外提供證據(jù)說明。用于建立微生物有效成分含量分析方法的實驗室內(nèi)及實驗室間確認導(dǎo)則均缺乏,《微生物農(nóng)藥標準手冊》也未對此進行明確。其次,部分微生物農(nóng)藥FAO/WHO標準所需資料在我國微生物農(nóng)藥登記時并未要求提供,如對生產(chǎn)用主菌種的要求、對單個雜菌(微生物污染物)的定性定量要求;或部分要求不同,如分析方法的實驗室內(nèi)或?qū)嶒炇议g驗證等,都給我國企業(yè)申請制定標準增加了難度;另外,我國微生物生產(chǎn)企業(yè)相較于化學農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè),總體規(guī)模較小,實力相對較弱,我國企業(yè)已成功申請化學農(nóng)藥FAO/WHO產(chǎn)品標準40多個,但至今在微生物農(nóng)藥尚未有突破。最后,企業(yè)在微生物農(nóng)藥開發(fā)時往往注重藥效,而產(chǎn)品鑒別不清影響安全性的確認;以及缺乏經(jīng)驗豐富的檢測實驗室等,都給微生物農(nóng)藥標準申請帶來了一定的挑戰(zhàn)。

建議我國生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)可充分發(fā)揮現(xiàn)有優(yōu)勢,熟悉標準制定相關(guān)要求,加大專業(yè)人才的培養(yǎng)力度,牽頭制定部分通用類或產(chǎn)品類國際標準,在填補國際空白的同時增強我國在生物農(nóng)藥管理領(lǐng)域的話語權(quán),加快我國生物農(nóng)藥走出去的步伐。